(66화)

낚시 꽁트 씁새 214

귀신이 산다(상)

아랫배미 이야기

“도대체 그 빌어먹을 아랫배미는 워디 쳐박혔대는겨? 가도 가도 산골짜긴디 뭣이가 아랫배미라는 둠벙이 있대는겨? 설마 또랑창에 고여 있는 옹달샘을 두구 둠벙이라는 거 아녀?”

계속해서 아름드리 나무로 우거진 산길을 오르느라 진이 빠진 씁새가 버럭 소리쳤다.

“개눔아! 이 길이 맞잖여? 설마 동배 성님이 우덜 뒤지라구 없는 둠벙을 갈쳐 줬겄냐? 나잇살이나 처먹은 놈이 든적하덜 못해. 좀만 더 가문 있을껴. 다리 몽댕이에 힘 주구 걸어. 이곳이 아는 놈덜만 안다는 아랫배미 가는 길이여.”

총무놈이 씩씩대며 말했다.

“썩어뒤질 눔아! 발써 두 시간째여. 두 시간을 이 산길을 오르느라 가뜩이나 통풍 걸린 내 무르팍이 조져나갈 지경이여! 그러구 동배 성님이 믿을 만허다는겨? 개눔의 똥배! 그 성님이 군산 현대조선소 테트라포드에 우럭이 지천이라고 비밀시런 것 알려주드키 허드만, 개뿔이나! 손바닥만 한 우럭새끼들 쳐잡겄다구 그 테트라포드 기어오르고 내리느라 뒤지는 중 알었어! 게다가 비까정 내려서 목숨줄 놓는 중 알었어! 앞뒤루 썰문 두 점 나오는 우럭 새끼만 지천이루 나오는디, 뭣이가 혼자만 아는 비밀시럽고 알짜시런 장소라는겨? 예미!”

가쁜 숨을 몰아쉬며 씁새가 떠들었다. 땡볕 아래 산길을 걸어 올라오느라 온 몸이 땀으로 뒤범벅이 되어있었다.

“동배 성님이 뻥은 좀 심혀두… 이럴 분이 아닌디. 마을 초입에서 차를 주차시키구서는 걸어올라가문 20여분이문 보인다든디….”

호이장놈이 그늘을 찾아들어 짐을 내려놓으며 말했다.

“그 성님이 씁새놈헌티 악이 받힌겨. 그려서 니놈덜 뒤져봐라 허구서는 이리 알려준겨!”

회원놈이 땀을 닦으며 이죽거렸다.

“그건 또 뭔 소리여? 그 동배 성님이 내헌티 억하심정이라두 있대는겨?”

씁새가 회원놈을 노려보았다.

“그… 그것이, 니눔이 접때 녹동이루 낚시 가서는 야밤에 농어 잡겄다구 동배 성님 전자찌 뺏어서는 죄다 끊어 먹었잖여? 그것두 세 개나 말여. 비싸다구 애지중지혀는 전자찐디 말여.”

“씨부랄 똥배 성님! 그 지랄루 비싼 전자찌문 집구석에 고이 모셔두구 감상이나 헐 것이지, 뭣헌다구 낚시터에 가지구 나온겨? 대충 막대찌에 케미 꽂아 쓰문 되는 거 아녀? 아조 낚시 실력은 피라미 똥구녕만 헌 놈덜이 장비는 드럽게 따져요, 옘병!”

씁새가 침을 퉤 뱉었다.

“여허튼! 니놈이 그 지랄루 바락거리니께 동배 성님두 승질이 난 것 아니여? 니눔이 떨궈먹은 전자찌가 합해서 12만원어치라 허드만. 아무리 그렇다구 혀두 동배 성님이 우덜을 엿멕일 분은 아닌디… 내 얼굴을 봐서라두 그리 장난치실 분은 아니여.”

호이장놈이 수건으로 땀을 닦으며 말했다.

“그려, 이 개눔덜아! 니놈덜은 천사표구 내는 악마표여! 예미랄 잡것들.”

두어 시간을 산길을 걷느라 만신창이가 되어버린 상태인지라 모두가 신경이 예민할 따름이었다.

“그… 인자 거시기 했으니께 거시기 허지유, 인자… 좀 있으문 거시기두 거시기 헐 것인디?”

거시기가 낚시가방과 살림가방을 둘러메며 말했다.

“그려. 발써 네시여. 이 지랄루 엉덩이 깔구 앉아 있다가 해 넘어 가겄다.”

총무놈이 끙 일어서며 말했다.

“씨발! 내 기필코 대전이루 돌아가문 똥배 성님을 앞뒤루 썰어 줄 참이여!”

씁새가 이를 부드득 갈며 일어섰다.

“월레? 진짜 둠벙이 있는디?”

앞서서 걷던 호이장놈이 산길을 돌아서자 소리쳤다. 그리고 그들의 앞에 어두운 푸른색으로 빛나는 커다란 웅덩이가 나타났다. 둠벙이라고 하기에는 크고 소류지라고 부르기에는 작아 보이는 아담한 저수지였다.

동배씨의 말로는 공주의 유구천 동천보에 가려져 소문이 나지 않은 알짜배기터라고 했다. 잔챙이 없이 준척급과 월척급이 올라오고, 미터급 가물치와 어른 팔뚝 굵기의 메기가 지천이라고 했다. 동배씨의 말이 아니어도 그 짙은 물빛과 저수지를 둘러싼 굵은 나무들로 인해 금방이라도 대물이 뛰어 오를 듯한 느낌이었다. 저수지의 왼쪽으로 씁새 패거리들이 올라오던 길이 산 위로 길게 뻗어있었고, 그 길마저도 아름드리 나무들에 가려져 드문드문 하얗게 보일 뿐이었다.

“이것이… 말로만 듣던 유구천 아랫배미여?”

깊고 고요한, 신비스러운 공포까지도 느끼게 하는 저수지를 바라보며 호이장이 중얼거렸다.

“그려! 여기가 아랫배미여. 윗배미두 있다든디, 어느 누구두 워디 처박혔는지 그것은 못 찾았다드먼.”

통상 마을사람들이 부르는 말로 아랫배미와 윗배미가 산 속에 존재하고 있다고 하는데, 누가 인위적으로 쌓은 저수지는 아니라고 했다. 어떻게 해서 생겨났는지는 모르지만, 그 큼직한 저수지가 산 속에 두 개가 존재하고 있으며, 아랫배미는 몇몇 호기심 많은 낚시꾼들이 지역주민들의 입소문을 듣고 알음알음으로 빼먹는 곳이었다.

윗배미로 부르는, 아랫배미보다는 작은 또 하나의 저수지가 있다는 것은 마을의 나이 많은 어른들의 이야기 속에 존재한다. 물론 용이 승천을 했다던가, 승천을 못한 이무기가 한이 맺혀 있다던가 하는 전설은 늘 단골소재였지만 말이다.

아랫배미에 남편 용이 살았고, 윗배미에 아내 용이 살았는데, 아랫배미의 남편 용이 승천하는 데 방해가 될까봐 윗배미의 아내 용이 몸을 숨겼다고 한다. 헤어짐을 아쉬워하는 부부 용들의 눈물로 지금처럼 커다란 저수지가 생겼고 끝내 윗배미라는 아내 용의 저수지는 발견되지 않았다고 하는 것이 어른들의 이야기이다.

“주… 죽인다!”

씁새가 눈을 동그랗게 뜨며 말했다.

“그려! 이곳이 몇몇 낚시꾼들만 알고 있다는 그 저수지여. 이 뜨거운 여름에도 팔뚝에 닭살이 돋을 지경이여! 드디어 말로만 듣던 아랫배미에 우덜이 온 것이여!”

호이장놈이 저수지를 둘러보며 말했다.

“증말루 희한시런 저수진디? 물을 막은 둑도 없는디 우째 이런 저수지가 생겨난겨?”

총무놈이 낚시가방을 내려놓으며 말했다.

“왠지 으스스허는디? 증말루 용이라두 한 마리 걸어내는 것 아니여?”

회원놈도 더듬거리며 말했다.

“용이 되었든지 이무기가 되었든지, 얼른 해 넘어가기 전에 대나 펴자구!”

씁새가 낚시가방과 짐을 고쳐 메며 말했다.

고요한 숲으로 바람이 지나가고 뻐꾸기와 이름 모를 새소리들이 저수지 위에 넘쳐났다. 다섯 명이 앉을 만한 자리를 찾다보니 오솔길 건너편의 산 밑으로 자리를 잡게 되었다. 의외로 수심이 깊은지라 두 칸 반대가 초릿대에서 두 뼘 남짓에 찌가 설 지경이었다.

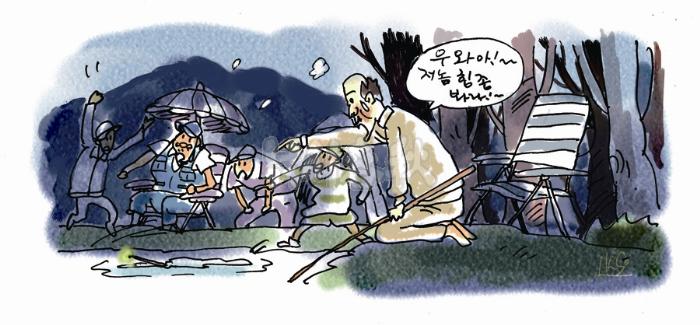

부랴부랴 대 편성이 끝나고 주위를 정리하자마자 호이장놈의 세 칸 대에 첫 입질이 붙었다. 곧게 올라서는 찌의 모양이 산간 저수지의 힘 좋은 토종붕어의 전형적인 모양새였다. 한껏 찌를 올린 녀석은 그도 모자라 찌를 수면에 눕혔다가는 그대로 물고 들어갔다.

“뜨어어어어!”

찌오름을 놀라 쳐다보던 호이장놈이 그제야 정신을 차리고 대를 쳐들었고 무지막지한 줄다리기가 시작되었다.

“뭐여? 시작허자마자 4짜여?”

“왼쪽이루! 왼쪽이루 붙여!”

“대를 좀 더 세워! 개눔아! 대를 세우란 말여!”

“예미! 물속에서 올라오덜 않혀!”

훈수와 고함이 난무한 후, 허공을 때리는 딱! 하는 소리와 함께 낚싯줄이 그대로 끊어지고 말았다.

“뭐… 뭣이여?”

“3호 줄이 그냥 나가는겨?”

“저… 저… 찌를 물고 돌아댕기는디?”

“증말… 이무기 아니여?”

놀란 패거리들이 앉고 서서는 소리쳤다.

“이것이… 괜시럽게 공포스러운디?”

씁새가 저수지 한가운데를 쳐다보며 말했다.

초릿대 근처에서 끊어진 줄 그대로, 찌가 매달린 채인 줄을 끌고는 물속의 녀석은 유유히 저수지의 중앙에서 돌아다니는 중이었다. 얼마 후 일행들이 씨알 좋은 준척급의 붕어와 느닷없이 얼굴을 보인 자라를 끌어내느라 희희낙락하기 시작했고, 호이장이 겪은 엄청난 힘의 정체에 대해서는 뇌리 속에서 금방 잊혀졌다.

“여기가 붕어 자원은 지천인 개비여. 한밤이 되문 월척급이 쏟아질 모냥인디?”

큼직한 놈으로 한 마리 끌어내며 씁새가 말했다. 저녁시간이 지나고 일행들의 찌에는 케미라이트가 반짝이고 있었다. 손톱만 한 초승달이 건너편 산자락의 나무들 사이에서 올라서는 중이었다. 시원스러운 입질에 모두들 신이 나 있었다. 잠시 후 거시기놈이 세 칸 반대를 들고 일어섰다.

“예미… 이것이 거시에 거시기 한 모냥인디유?”

얼굴을 찡그리며 일어선 녀석이 낚싯대를 들고 끙끙거리는 폼이 바닥에 걸린 듯했다.

“일루 줘봐! 바닥에 걸리문 대를 세우덜 말고 밑으루 내리문서 비스듬히 땡겨… 땡!”

거시기의 바닥 걸린 대를 빼내주기 위해 대신 낚싯대를 잡은 씁새가 낚싯대를 밑으로 내리다 말고 그대로 얼어붙었다.

“떠… 흑!”

씁새가 무지막지하게 대를 세웠다. 대를 숙이기 무섭게 엄청난 힘이 물속에서 손잡이를 통해 팔로 전해져 왔던 것이었다.

“괴… 괴기여! 괴기!”

씁새가 일행들에게 소리치자 모두들 모여 들었다. 하지만, 물속의 녀석은 더 이상 움직이지 않고 엄청난 힘으로 꿈쩍도 하지 않았다.

“에이! 바닥 걸린 거 아녀?”

호이장놈이 피식 웃었다.

“개눔아! 내가 바닥 걸림허구 괴기허구 분간을 못헐 줄 아는겨? 총무놈아! 네 놈이 대를 잡아봐!”

“우어!”

역시 마찬가지였다.

대를 잡은 총무놈이 대를 약간 숙이자 득달같이 대는 오른쪽으로 끌려갔다. 하지만, 총무놈이 놀라 대를 세우자 물속의 녀석은 그대로 힘을 쓰며 꼼짝을 하지 않는다.

“이… 이게 뭐여?”

총무놈이 공포에 질린 얼굴로 일행들을 돌아보았다. 무엇인지 몰라 얼어붙은 일행들의 얼굴로 가녀린 밤바람이 스쳤다. (계속)