(133화)

연재 낚시꽁트 씁새 (286)

내일을 향해 쏴라

“개자식! 지 새키 혼자만 열기낚시 가서는, 쿨러 채웠다고 자랑하더만, 우덜헌티는 비늘 하나 주덜 안혀? 싸나이 우정을 열기로 쌈 싸먹는 새키.”

호이장 놈이 버럭버럭 소리를 질러댔다.

“그려! 이 씁새는 친구들의 우정을 개 똥물에 흘러 다니는 부평초로 아는 놈이여!”

총무 놈까지 나섰다.

“지랄을 쌍으로 해라, 이 흉악시런 놈들아! 그러게 우리 낚시클럽에 가입해서 같이 다니자고 그리 사정을 해도 안 하드만. 열기낚시는 우리 클럽에서 간 겨! 이 흉악무도헌 놈들은 그저 잡으러 갈 생각은 안 허고, 넘들이 잡아다 주문 처먹을라고 아가리만 벌리고 있어. 드런 놈들! 낚시꾼으로서의 자세가 안 돼 있는 놈덜이여!”

씁새도 지지 않고 버럭버럭 소리를 질러댔다. 씁새가 가입해 있는 낚시밴드에서 한겨울 열기낚시를 다녀왔고, 모처럼 쿨러를 가득 채우는 호황을 누리고 온 것에 배가 아픈 놈들이 씁새에게 불만을 터트리는 중이었다.

“낚시꾼의 자세 같은 소리하고 자빠졌네! 자고로 낚시꾼이란 없는 것도 나누고, 배려하며 기꺼이 함께 나아가는 겨! 지 새키 혼자 다 처먹고 나눔을 실천허덜 않는 네놈이야 말로 참다운 낚시꾼의 자세를 망각한 낚시꾼의 적이여!”

회원 놈이 승합차에서 낚시 짐을 꺼내며 이죽거렸다.

“아주 참 낚시꾼 나셨네! 전 세계 낚시꾼의 귀감이여! 해양수산부에 연락해서 표창이라두 주라할까?”

씁새도 짐을 내리며 말했다.

“그만 혀! 개차반낚시회 떨거지들이 뭔 참 낚시꾼이여? 올해는 그저 넘덜헌티 손가락질이나 당허지 않으문 다행이여.”

호이장놈이 피식피식 웃으며 민박집으로 들어섰다.

“근디 넘들은 코로나바이러스 때미 당분간 낚싯배 안 타고 낚시도 당분간 안 헌다고 허든디… 우덜은 이리 나와도 되는 겨?”

총무 놈이 방바닥에 털썩 주저앉으며 말했다.

“박 선장이 죽겄다잖여. 가뜩이나 겨울이라 손님도 없는디, 코로나 때미 아예 굶어 죽을 판이라고. 내일 우럭낚시도 예약 손님이 우덜까지 아홉명이랴. 그동안 신세 진 것도 많은디, 이럴 때 도와 줘야지 우쩌겄어? 코로나가 판을 쳐도 경제는 돌아가야 헐 것 아녀? 그저 시원한 해풍에 묶은 때 날려버린다고 생각혀.”

씁새가 방바닥에 아예 드러누우며 말했다.

“근디… 우덜이 너무 일찍 온 개벼? 낼 아침 6시 출항이라는디, 안적 초저녁이여. 이리 맨숭맨숭허니 방바닥에 누워 있을 껴?”

총무놈이 물었다.

“저녁을 먹기는 안적 이르고… 헐 짓이 없으문 채비라도 만져놔.”

회원놈이 심드렁하게 대답했다.

"이 개차반덜아! 그러덜 말고, 저녁 겸 해서 치킨에 맥주 우뗘? 치맥!“

씁새가 상체를 일으키며 물었다.

“나쁘덜 않은디? 콜이여!”

“그려. 어디 치킨집이나 들어가서 목구녕이나 축여 볼까나?”

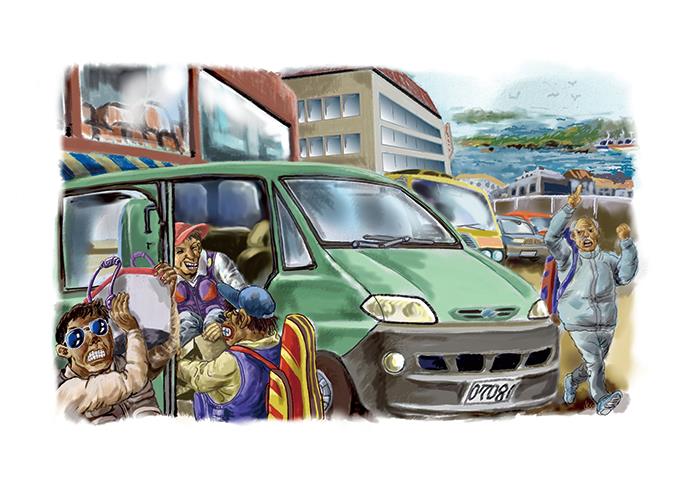

그렇게 마음들이 합쳐진 개차반 패거리들이 민박집을 나와 홍원항으로 접어들었다. 계절이 겨울인 데다 코로나바이러스로 인한 경기 위축이 한 눈에 보였다.

문 닫은 가게들과, 아예 휴업 쪽지까지 붙어있는 가게들도 보였다. 그나마 이른 저녁시간임에도 불 켜진 곳이라고는 24시 편의점과 낚시점 두어 곳, 횟집 한 곳뿐이었다. 항구 앞 쪽의 번화가가 그 정도이니 골목의 가게들은 오죽 할까 싶었다.

“예미럴... 역병이 창궐하니께 이건 죽은 시상 같어.”

씁새가 불 꺼진 가게들을 보며 중얼거렸다.

“그려두 다시 일어서겄지. 아마도 5월 정도면 다시 낚시꾼으로 북적거리고, 관광객들도 몰려들 거여. 힘들어두 견뎌야지 어쩌겄어.”

호이장 놈이 한숨을 폭 쉬며 말했다. 홍원항의 곳곳을 뒤졌지만, 치킨집은 보이질 않았다. 홍원항이 치킨집들이 많지도 않았지만, 그나마 있는 치킨집은 모두 문을 닫은 상태였다. 한참을 돌아다니다가 마침 문을 열고 있는 치킨집을 발견했고, 반가운 마음에 득달같이 뛰어 들어갔다.

“없슈. 사람이 없슈. 겨울이니께 낚시꾼두 없지유, 관광객두 없지유, 거기다가 코로난지 뭣인지 때미 아예 굶어 뒤질 지경여유. 어제까지도 문을 닫고 있다가 오늘은 가게 청소나 할라고 문을 연 겨유.”

주문을 받은 주인이 그늘이 잔뜩 끼인 얼굴로 말했다. 허기가 몰려오는 씁새들 앞으로 커다란 오백씨씨짜리 맥주가 각자 앞에 하나씩 등장했고, 과자부스러기가 놓여졌다. 주인은 통닭을 튀기기 위해 기름을 튀김통에 붇고 있었다.

“꺼으! 이 맛이여!”

씁새가 맥주잔을 단숨에 비우며 말했다.

“역시! 출출헐 때는 맥주가 최고여!”

모두들 잔을 시원하게 비워냈다. 그때 씁새가 눈을 쨍 빛내며 말했다.

“이봐! 잡것들아! 이렇게 심심허니 맥주나 마시지 말고, 우리 내기 한 판 할껴?”

“무신 내기여? 괜헌 지랄 말고 맥주나 처먹어!”

총무 놈이 쏘아 붙였다.

“에헤이! 심성 약헌 놈 같으니. 내가 라디오서 들은 얘긴디, 이 맥주를 마시문서 화장실 안 가고 오줌 오래 참기를 헌 놈들이 있다는 겨. 두 놈이서 그리 혔는디, 각각 만씨씨를 처먹었댜.”

“미친 놈덜. 그려서 오줌보가 터졌댜?”

“몰러! 거기까지 듣고 말았는디, 우덜두 오줌참기 한 판 할 텨? 지는 놈이 돈 다 내기!”

씁새가 모두의 눈을 쳐다보며 말했다.

“그려! 예미. 내가 소싯적버텀 오줌 참기 일인자여. 내 방광이 축구장만 혀.”

회원 놈이 먼저 승낙했다.

“좋아! 어차피 어느 놈이 화장실 가문 남은 놈덜이 뒷담화 까는 게 우리들 일상이잖여? 뒷 담화 못 까게 붙어 앉아서 한 번 해 보자구.”

“그려! 그라문 한 놈도 빼는 일없이 똑같이 마시고 똑같이 안주 먹는 겨!”

“좋아! 오백씨씨짜리로 계속하되 꺾기는 두 번이여! 두 번만에 마시는 겨!”

그렇게 치기어린 그들의 오줌 참기 내기가 시작되었다.

그래도 각자 오백리터짜리 세 잔씩 비워지기 까지는 참을 만 했다.

“슬슬 기미가 오지? 오줌보가 살살 압박이 오지?”

“닥쳐! 안적 간에 기별도 안 갔어!”

“목구녕도 축이지 못한 상태여. 계속 부어!”

이 요상한 놈들을 보는 주인의 눈이 처음에는 해괴한 놈들 보듯 했지만, 네 번째 500cc 잔들이 치워지고 난 후부터는 불쌍한 놈들 보듯 측은하게 바뀌어 있었다. 그리고 드디어 각자 500cc 잔이 여섯 개 째가 시작되면서 씁새들의 몸에 이상이 감지되기 시작했다. 현재까지 한 사람당 3000cc 이상을 마셔댄 셈이었다. 그러나 어느 놈도 화장실 가기 위해 일어서려는 놈은 없었다. 이제는 내기를 떠나서 자존심 싸움으로 변질되고 있었기 때문이다.

“우뗘! 방광이 터질 것 같덜 안 혀?”

“어쭈! 다리를 꼬아? 다리 펴!”

“그래, 슬슬 맥주 마시는 속도가 줄고 있다 이거지? 꺾지 마! 술 잔 세 번 꺾으면 지는 겨!”

주인이 튀겨진 통닭을 내왔을 때는 이미 각자 5000cc를 넘어가고 있었다. 놈들 사이에서는 말수도 없어지고 오로지 지지 않기 위해 술잔만 비워대고 있을 뿐이었다.

살짝 움직이기만 해도 아랫도리에서는 기별이 오고 있었고, 몸에 힘만 풀어도 오줌이 쏟아져 나올 태세였다. 모두들 술에 취해서가 아니라 오줌을 참느라 얼굴이 달아오르는 중이었다. 안주는 손에 대지도 않은 채 그렇게 술잔만 꺾으며, 서로의 눈치를 살피며 6000cc를 향해 가고 있었다.

“허… 허…허헉… 아… 안 되겄다. 이게 무신 개지랄이여!”

호이장 놈이 벌떡 일어서며 말하자 기다렸다는 듯이 모두 일어섰다.

“그… 그려… 이 씨! 이게 무신… 몰러! 쌀 거 같어!”

결국 패자 한 놈 만들어 내지도 못한 채, 네 놈이 아랫도리를 배배꼬며 화장실을 찾기 시작했다.

“화장실은 가게 나가서 광장에 공용화장실이 있구먼유.”

웃음을 참지 못하고 킥킥거리며 주인이 화장실을 알려주기 무섭게 네 놈은 득달같이 뛰기 시작했다.

“오오오오! 썅! 오오오오! 저기까지 못가! 오오! 나 싼다!”

씁새가 먼저 가게에서 뛰쳐나와 공용화장실이 있는 광장 쪽으로 달리다말고 커다란 담벼락에 그대로 지퍼를 열고는 오줌을 갈기기 시작했다.

“오오! 나두, 나두!”

결국은 일렬로 늘어서서 다 같이 커다란 담벼락에 오줌을 갈겨댔다. 그때였다. 막 오줌을 누기 시작하는 찰나에 등 뒤쪽에서 후래쉬 불빛이 비추더니 소리가 들려왔다.

“거기 뭡니까? 공공시설에 누가 소변을 보는 겁니까!”

아아… 하필 그들이 소변을 보고 있는 곳은 해양경찰서 담벼락이었고, 그것을 본 해경이 소리를 지르며 뛰어 나오고 있었다.

“아아! 씨. 좆됐다. 튀어!”

하지만 참았던 오줌은 그칠 기미가 없었고, 아무리 힘을 쓴다고 해도 터져 나오는 오줌 줄기는 끊어질 리가 없었다.

“아아아! 이 썅썅! 아아! 바지 다 젖는다! 아아…”

끊어지지 않고 터져 나오는 오줌을 제어하지 못한 채 네놈은 그대로 오줌을 싸대며 도망가기 시작했다. 바지춤을 부여잡고 달리는 네놈들은 오줌을 난분분 흩날리고 있었고, 플래시를 비추며 달려오던 해경은 오줌을 흩뿌리며 도망가는 이상한 놈들을 쫓다 말고 그 자리에 우뚝 서버렸다.

한참을 달려간 놈들이 오줌 줄기도 멈추고 해경도 따라오지 않자 골목으로 숨어 헐떡대고 있었다. 씁새, 호이장, 회원 놈의 바지는 그대로 오줌에 흠뻑 젖어 있었다. 그런데 이상하게도 총무 놈의 바지는 오줌 묻은 흔적만 있을 뿐, 세 놈에 비해 멀쩡한 수준이었다.

“허헉, 헉 헉… 너… 너는… 너는 뭐여… 헉헉… 넌 우째 안 젖은 겨?”

회원 놈이 총무놈의 바지를 바라보며 물었다.

“불쌍하고 어리석은 놈들. 앞으로 뛰문서 쏘니께 다 젖지. 나처럼 뒤로 달리문서 쏘문 젖덜 않는 겨. 무식한 종자덜. 내일 배 탈라문 오줌으로 범벅된 바지 입을 것인디, 볼만하겄다. 촘만 놈들.”

고개를 푹 숙이고 있는 세 놈을 보며 총무 놈이 껄껄 웃어댔다.

(끝)