(126화)

연재 낚시꽁트 씁새 (279)

기묘한 이야기 1

“비이히 내리느흔 영동교를 홀로이 걷는 이 마아흠…”

“닥쳐!”

노래인지 비명인지를 고래고래 내지르고 있는 씁새를 보고 호이장놈이 소리쳤다. 번쩍하는 빛과 함께 가까운 곳에 벼락이 떨어졌고, 뒤이어 천둥소리가 고막을 찢을 듯 들려왔다.

“우린 뒤지는겨. 벼락에 맞아 뒤지는겨.”

총무놈이 젖은 몸을 움츠리며 중얼거렸다.

“개지랄 말어! 이것보담 더 흉악시러운 상황에서도 이겨냈으니께.”

회원놈이 총무놈 곁으로 바짝 붙으며 말했다.

“밀지 좀 말어! 나만 비 쫄딱 맞겄어!”

그 바람에 큰 나무 밑에서 밀려난 호이장놈이 다시 끼어들며 말했다.

“증말 인생 쭈글시러운 놈들이여. 해필 낚시를 와두 이런 날씨에 온겨?”

앞이 안 보일 정도로 쏟아지는 세찬 비를 보며 씁새가 말했다.

“그걸 어찌 알겄냐? 일기예보에두 비 온다는 소리는 없었으니께 온 것이지. 설마 이 지경이루 비가 쏟아질지는 누가 알았겄어? 어쩌면 지나가는 비인지도 모르니께, 좀 만 기둘려 봐.”

회원놈이 모두를 안심시키듯 말했다.

“텄어! 이것은 집중호우여. 그것두 아주 한 군데 아작을 내려고 내리는 국지성 폭우여.”

씁새가 또다시 노래를 흥얼거리려다 회원놈을 보며 말했다.

“개잡놈! 니놈은 인생에 도움이 되덜 않는 놈이여. 그리 잘 났으문 기상청에 취직허지, 뭘 처먹겄다고 낚시를 댕기는겨?”

“이 고약시러운 놈 좀 보소. 그라문 내가 이 비를 내리게 혔다는겨, 뭐여? 니놈 인생이 내하고 뭔 상관이여? 내가 니놈 인생을 좌지우지 헌단겨?”

“시끄러! 이 지랄로 나무 밑에서 겨우 비 피하문서 날밤 새울 수는 없잖여. 시덥잖은 이야기덜 그만혀고 어찌 비 피할 곳이나 찾아보자구.”

호이장놈이 랜턴으로 사방을 비추며 말했다. 하지만, 억수같이 쏟아지는 비 때문에 한치 앞도 보이질 않았다. 한여름의 날씨 때문에 바다낚시를 갔다가는 쪄 죽을 것 같고, 낚시는 그래도 가고 싶었던 그들이 선택한 것이 한적한 소류지낚시였다. 우거진 숲에서 불어오는 바람을 맞으며 유유자적하게 찌올림을 감상하고, 밤하늘에 빛나는 별들도 감상하면서 한여름 밤을 즐겨 보자는 것이었다.

그러나 그들의 야무진 꿈은 급작스럽게 퍼붓는 폭우와, 줄기차게 번쩍이는 번개와 고막을 찢을 듯 소리치는 천둥으로 난장판이 되어가고 있었다. 낚시터에 도착해서 낚싯대를 펴기도 전이었다. 비가 올 것이라는 전조증상도 없이 맑은 하늘이, 차에서 내려 짐을 지고 저수지 위로 올라선 순간 급작스럽게 변하며 터진 일이었다.

다시 차로 돌아가기에는 낚시터에서 차가 주차된 곳까지는 너무 멀었고, 꼼짝없이 큰 나무 밑으로 뛰어가 네놈이 몸을 웅크린 채 비만 피하는 상황이었다.

“차까지 가기에는 너무 멀지?”

호이장놈이 젖은 옷 때문에 한기에 떨며 말했다.

“가다 얼어 죽어. 한여름에 얼어 죽어.”

회원놈이 이를 딱딱 부딪치며 떨리는 목소리로 대답했다.

“염병… 낚싯대는 꺼내 보덜두 못하고 이게 뭔 개지랄이여…”

씁새의 목소리도 떨리기는 마찬가지였다.

“이럴 게 아니라, 어디 제대루 된 비 피할 곳 이라두 찾아봐야 하는 것 아녀?”

총무놈이 랜턴으로 주위를 둘러보며 말했다.

“지랄! 이 억수같은 비 때문에 앞이라도 뵈야 찾던지… 저거!”

그때였다. 가까운 곳에 떨어진 번개 빛에 저수지 건너편, 산비탈에 작은 집 한 채가 보인 것이었다. 워낙 순식간에 환하게 밝아진 상태에서 보인 집이었다. 엄청난 굉음과 함께 한 순간 보이던 집이 사라졌다.

“봤냐?”

“봤어?”

워낙 순식간에 보였던 터라 서로 묻기에만 바빴다.

그리고 또다시 번개가 터지고 예의 그 집이 저수지 건너편 산비탈에서 창백하게 드러났다.

“웬… 집…”

“집은 아니고, 산짐승 때문에 농작물 보호하려고 지어 놓은 원두막 같은디? 아니문 농사짓다가 더우문 들어가 쉴라고 만든 가림막 같은…”

“그것이고 저것이고, 가릴 것이 뭐 있겄어? 낚시가방은 여기 두고, 대충 짐만 챙겨서 가보자고.”

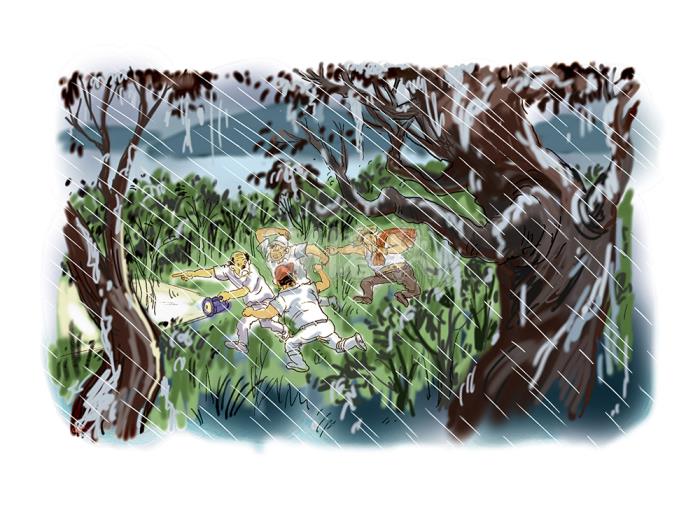

총무놈이 배낭을 짊어지며 말했다. 아무리 큰 나무 밑에서 비를 피한다고는 했지만, 세찬 비 때문에 흠뻑 젖은 네 놈이 모두 배낭을 짊어지고 일어섰다. 그리고는 한 치 앞도 보이지 않는 숲을 헤치며 번개 빛에 보았던 집을 향해 나아가기 시작했다. 그나마 쉴 새 없이 번쩍이는 번갯불 빛이 주위를 대낮처럼 밝혀주어 저수지를 빙 둘러 갈 길을 보여주고 있었다.

“염병! 염병! 내가 다시는 민물낚시 안 올껴!”

쏟아지는 비에 눈도 제대로 뜨지 못하며 씁새가 소리쳤다.

“저 놈은 말은 저리 하문서두 담주면 또 저수지 한 귀퉁이에 앉아있을 놈이여.”

호이장놈이 입으로 들어가는 빗물을 퉤퉤 내뱉으며 말했다.

“예미럴, 십 수 년 낚시 댕기문서 이런 썩을 놈의 날씨는 또 첨이여. 아조 개지랄루 퍼붓는구먼.”

회원놈이 흘러내리는 배낭을 추스르며 말했다. 예상 못한 날씨에 우비는커녕, 우산조차 준비하지 못한 놈들은 억수같이 쏟아지는 비를 그대로 맞으며 저수지를 빙 둘러, 번갯불에 하얗게 빛나는 집을 향해 나아갔다.

“젠장! 어디여? 인자 올 만큼 온 거 아녀?”

숨을 헉헉거리며 앞서 걷던 호이장놈이 소롯길의 나무를 붙잡고 서며 물었다.

“거진 반 온 것 같어. 인자 이 모퉁이만 돌아가문 그 집일껴.”

그들이 있던 곳에서 정면으로 보이던 집이, 저수지를 돌아오며 나무들과 수풀로 가려져 보이지 않고 있었다.

“우덜 몇 년 전에 대청댐이루 낚시 간 때 생각나냐? 향어 양식장이 장마에 터져 버려서 물 반, 향어 반이라고 혀서 귀신골루 낚시 갔었던 때.”

숨을 헉헉거리며 회원놈이 말했다.

“그려! 그때두 이랬을껴. 비는 지랄루 내리는디, 바람두 억세게 불었었지. 텐트 날라가고…”

“지랄! 바람은 안 불었어! 비는 엄칭이 내렸지.”

“이 자식덜이 벌써 치매여? 비는 내리지 않았어. 그냥 바람만 지랄루 불었다니께.”

“놀구들 자빠졌네. 그때 태풍이 와서 엄칭이 비가 왔대니께.”

“뭔 태풍이여? 그냥 마른장마라서 번개, 천둥만 엄칭이 쳤지. 비는 안 왔어!”

얼굴 가득 내리치는 빗물을 손으로 닦으며 저마다 떠들어댔다.

“여허튼 그때, 그 귀신골루 들어가서…”

호이장놈이 배낭을 다시 둘러메며 말을 끊었다.

“하지마! 염병! 그때 생각허문 지금도 가위에 눌려. 예미… 우리 낚시허는디, 언덕 위에 주저앉아서 깔깔거리며 웃던 여자…”

총무놈이 눈을 질끈 감으며 중얼거리듯 말했다.

“에헤이! 그건 죄다 니놈덜이 심신이 약해 빠져서 그런겨. 워디 헛것을 보고 귀신이라고 울고불고 지랄을 허고. 니놈덜은 다 봤다는디, 나는 왜 안 보인겨? 등 뒤에서 웬 여자가 웃는다고 혀서 돌아 보문 암 것두 없는디. 아조 겁쟁이 새끼들이여. 손주 새끼덜까정 거느린 놈덜이.”

씁새가 다시 길을 걸으며 말했다.

“개눔. 니놈은 귀신조차도 상대하기 싫은 놈인 거여.”

회원놈이 뒤를 따르며 말했다.

“근디, 니덜은 우리나라 귀신덜 좀 진부허덜 않냐? 아무리 귀신이라도 노력을 허야 귀신이지. 섬나라 쪽국 귀신은 막 TV서 기어 나오고, 그 좁은 우물에서 기어 나오고, 온갖 애를 쓰는디, 중국 귀신은 두 팔 벌리고 콩콩 뛰댕기문서 온갖 묘기도 부리는디, 하물며 유럽 귀신은 피 한 모금 빨겄다고 그 모진 고생을 하문서 애처롭게 살아가는디, 우리나라 귀신은 뭐여? 애덜이 창의성이 없어. 노력도 안혀. 그래서 워디 밥이나 지대루 먹고 살겄어? 요즘 같은 경쟁시대에?”

씁새가 흘러내리는 빗물을 훔쳐내며 떠들어댔다.

“개새… 저 씁새는 저 지랄이라서 귀신두 포기한 걸껴. 아마 저승사자나 염라대왕두 저 놈은 포기했을껴.”

호이장놈이 씩씩거리며 말했다.

“그람… 좋은겨?”

“제 명에 뒤지지 못한다는 뜻이여.”

“그나저나… 한참을 돌아온 것 같은디… 안적도 안 보이는겨?”

총무놈이 우뚝 서며 물었다.

그리고 번갯불 빛에 사방으로 빽빽한 나무들이 보였고 오른쪽으로 저수지 물이 반짝 빛났다.

“안적… 아닌가? 더 가야 하는겨?”

회원놈이 떨리는 목소리로 물었다.

“저짝이서 코너를 돌았으니께 우리가 낚시 하려던 장소에서 정면으로 한참을 지나온 것 같은디?”

“더 이상은 못 가겄다. 다리도 아프고 온 몸이 젖어서 그대로 뒤질 것 같어.”

여전히 퍼붓는 비로 온몸이 사시나무 떨듯이 떨려왔고, 한치 앞도 보이지 않았고, 그저 무시무시한 번갯불 빛과 엄청난 천둥소리만 사방에 가득했다.

“비두 오구, 앞도 분간이 안 되니께 엄칭이 멀리 온 것처럼 보이내벼. 좀 만 더 가면 나오겄지. 어여 일어서.”

호이장놈이 나머지 놈들을 독촉하며 말했다. 하지만 한참을 걸었음에도 아까 보았던 집은 보이지 않았고, 모두가 지쳐 갈 뿐이었다.

“이거 이상헌디? 이 좁은 저수지를 이리 오래 걸었으면 저수지 한 바퀴는 다 돌았을껴. 그런디 아무것도 안 보인다는 게 말이 되는겨?”

총무놈이 커다란 나무 밑으로 들어가며 말했다.

“얼레? 이게 뭐여?”

뒤따라 나무 밑으로 들어가던 회원놈이 랜턴으로 발밑을 비추며 소리쳤다. 랜턴 불빛 속에 아까 내려놓고 간 그들의 낚시가방이 보였다.

“이… 이게…”

“뭐여? 링반데룽(환상방황. 등산 중 짙은 안개나 폭풍우등을 만났을 때나 밤중에 방향감각을 잃고 같은 지점을 계속 맴도는 것)에 걸린겨?”

그리고 또다시 번갯불 빛에 건너편의 작은 집 하나가 하얗게 빛나고 있었다. (계속)