(108화)

연재_낚시꽁트 씁새(261)

집으로(상)

“뭐여?”

낮잠에서 깬 씁새가 비몽사몽간에 전화기에 대고 물었다.

“잔소리 말고 어여 옷이나 따숩게 입고 나와.”

총무놈 목소리가 전화기를 통해 들려왔다.

“뭔 해괴헌 짓을 허는디 그려?”

씁새가 눈을 부비며 다시 물었다.

“나와라면 나오지, 뭔 개소리가 그리 많은겨? 빨랑 튀어 나와!”

이번에는 호이장놈의 목소리였다.

“그려서 뭔 일인디?”

대충 껴입고 나온 씁새가 호이장의 승합차에 오르며 물었다.

“굉일인디 집구석에서 뒹굴고만 있을껴?”

총무놈이 씨익 웃으며 말했다.

“그라문 이 엄동설한에 뭔 짓을 할 껴?”

씁새가 이죽거리며 말했다.

“빙어!”

“뭔 개소리여? 전국이 한파주의보가 떨어졌는디, 뭔 잡놈들의 소리여? 괴기란 괴기덜은 죄다 얼어 뒤졌는디!”

“니놈이 늘상 허든 소리가 있잖여? 모험이 없으문 대물도 없다! 우덜의 대스승이신 강태공님께서 그리 말씀허셨다문서?”

회원놈이 조수석에서 뒤를 돌아보며 말했다.

“이 잡놈들아! 그것은 태공 스승님께서 이런 기록적인 한파를 염두에 두고 허신 말씀이 아니여! 태공 스승님께서두 엄동설한에는 동굴로 들어가셔서 면벽수련을 허셨어!”

“그건 달마대사 아녀?”

“여허튼!”

추위를 끔찍이 타는 씁새에게 겨울은 거의 죽음이었고, 겨울잠이라도 자야 하는 시기였다. 심심하고 낚시를 가고 싶어서 손바닥에 피가 날 정도로 벅벅 긁고만 있더라도 겨울은 꼼짝 하지 않는 것이 철칙이었다. 더구나 지금처럼 몇 십 년만의 한파에 전국이 얼어붙은 겨울이면 억만금을 준다고 해도 움직이고 싶지 않았던 것이다.

“뒤지드라두 낚시터에서 뒤지고 싶다던 놈이 너 아녀?”

호이장놈이 킬킬거리며 말했다.

“지랄 말어! 그 얘기는 벚꽃잎이 난분분 흩어지는 봄날에 물가에서 뒤지고 싶다는 얘기여! 시방처럼 밖에 나가기 무섭게 얼어 뒤지는 시기에 허는 얘기가 아니여!”

씁새가 발을 동동 구르며 말했다.

“그러고 나는 워디 가까운 데에 술이라도 마시러 가는 중 알고 옷도 지대루 안 입고 나왔다니께.”

씁새의 말대로 입은 것이라고는 평상복에 파카 하나 걸친 상태였고, 신발도 동네에서 신을 만한 얇은 운동화였다.

“방아실 쪽이루 빙어가 엄칭이 나온대여! 팔팔 뛰는 빙어루다가 초장 찍어서 쐬주 한 잔 허무는 그따위 춥다는 소리 안 나올껴.”

총무놈이 씁새의 어깨를 턱 치며 말했다.

“그려두 빙어낚시 간다구 허문 옷이라두 지대루 입고 나올 것 아녀! 이 잡놈덜아!”

“니놈이 그라무는 잘도 뛰어 나오겄다. 조금만 추워도 얼어 뒤진다고 엄살이나 피우는 놈이?”

회원놈이 다시 뒤를 돌아보며 말했다.

“이 잡놈들이 내를 쥑일라구 작정을 헌겨?”

씁새가 버럭 소리를 질렀다. 개차반낚시회의 단점이자 선천적인 얼간이들로 불리는 이유가 바로 이것이다. 어디 한 군데 목표가 정해지면 뒤도 안 돌아보고 간다는 것. 이번 빙어낚시 역시, 총무놈이 모 낚시점에 들렀다가 방아실 쪽에서 빙어가 잘 낚인다는 말을 듣고는 앞 뒤 생각 없이 정해버린 것이었다.

“낚시장비는 지대루 갖춘겨?”

어느새 친구놈들에게 동화되어버린 씁새가 물었다.

“장비가 뭐 있간디? 빙어용 견짓대 허구, 귀디기(구더기)는 가다가 낚시가게에서 사문 되고… 초장에 쐬주는 이미 사놨고… 나머지 장비두 다 있는디?”

호이장놈이 운전을 하며 대답했다.

“뭣이가 좀 조급시러운디?”

씁새가 고개를 갸웃하며 말했다.

“귀디기유? 그건 없는디?”

옥천으로 넘어가는 초입머리의 낚시가게에서 나온 대답이었다.

“요즘은 빙어낚시 잘 안 가나벼유?”

총무놈이 낚시가게 주인에게 물었다.

“그게… 가는지 안 가는지는 모르겄는디… 빙어낚시 간다는 사람덜은 요 근래에 듣덜 못했구먼유.”

낚시가게 사장이 고개를 갸웃거리며 대답했다.

“귀디기유? 낚시 가유?”

두 번째 낚시가게의 사장이 오히려 되물었다.

“그류. 빙어낚시.”

“빙어유? 요즘 빙어낚시 가는 사람덜 보덜 못했는디?”

두 번째 낚시가게 사장도 고개를 갸웃거리기는 마찬가지였다.

“귀디기는유?”

“귀디기는 찾는 사람덜이 없어서 안 받았는디유?”

두 번째 낚시가게의 사장은 구더기를 찾는 빙어낚시꾼이 새삼스러운 듯, 씁새 일행을 쳐다보며 이상하다는 투로 말했다.

“귀디기는 있긴 헌디… 빙어낚시 가유?”

겨우 옥천 입구의 마지막 낚시가게의 사장이 대답했다.

“흐미, 귀디기 구하기가 하늘에 별 따기여. 우째 귀디기 사기가 이리 힘들대유?”

낚시가게 찾느라 이리저리 돌아다니느라 진이 빠진 호이장이 물었다.

“요즘은 귀디기 찾는 사람이 없어유. 이 엄동설한에 얼음낚시 가는 사람덜두 없는디, 누가 귀디기 가져다 놓겄슈?”

낚시가게 사장이 구더기가 담긴 통을 내어 놓으며 말했다.

“강원도 쪽이루는 산천어낚시가 한창이라는디, 얼음낚시 가는 사람이 왜 없대유?”

“그건 딴 나라 얘기지유. 워디루 가시는디유? 대청댐이루 갈라는 거지유?”

“방아실 쪽이루 빙어가 한창이라든디?”

“그려유? 뭐… 가는 사람들이야 있겄지유. 근디 빙어낚시 가는 사람덜… 얘기 못 들었는디?”

낚시가게 사장이 머리를 벅벅 긁으며 대답했다.

“뭔가 조시가 수상혀.”

씁새가 고개를 푹 숙이며 말했다.

“뭣이가 수상혀? 니놈처럼 날씨가 춥다구 낚시꾼덜이 안 나오는 개비지. 인자 방아실 가봐라. 온 얼음판에 빙어 잡느라고 난리일껴.”

총무놈이 씁새를 노려보며 실실거렸다.

“뭐… 뭐여…?”

막상 방아실에 도착해서 부랴부랴 물가로 내려간 그들 앞에 보이는 것은 온통 하얀색이었다.

“낚시꾼덜은?”

얼어붙은 대청댐 위로 하얀 눈만 가득 할 뿐, 낚시꾼은 보이질 않았다.

“지대루 정보를 듣구 온 겨?”

씁새가 추위에 몸을 부르르 떨며 물었다.

“그랬다니께. 성남동 낚시가게 가니께 방아실에 빙어낚시꾼덜이 득시글거린다고, 빙어가 태반이루 잽힌다고 허드라니께.”

“빙어고 지랄이고, 추워 뒤지겄다. 낚시꾼덜두 없는디 뭔 낚시여? 그냥 집이루 돌아가서 따듯한 술집이서 쐬주나 빨어.”

씁새가 몸을 잔뜩 웅크리며 말했다.

“여까정 왔는디, 그냥 가자는겨? 우치키든 낚싯대는 담그구 가야지.”

호이장놈이 호기롭게 승합차의 뒤에서 끌과 망치 등을 꺼내며 말했다.

“그려. 예미, 왔으문 해보는겨.”

총무놈과 회원놈도 장비들을 나눠들고 물가로 나섰다.

“이 추운 날에 이 잡놈덜허구 뭔 지랄인가 모르겄다.”

씁새도 마지못해 물가로 들어서며 말했다. 꽁꽁 언 얼음장 위에는 발목까지 눈이 쌓여 있었고, 앞으로 걸어가기도 힘들 지경이었다. 더구나 내린 눈이 거의 돌덩이처럼 굳어져 얼음처럼 변해 있었다.

“안 되여! 나는 포기여!”

가뜩이나 허접스럽게 입고 온 씁새가 허접한 운동화로 들어오는 눈들에 놀라 다시 승합차로 도망치며 말했다.

“저 든적스러운 씁새놈은 딴 때는 낚시 가자고 깨춤을 추문서 겨울만 되문 꼼짝을 못혀.”

회원놈이 승합차로 도망치듯 뛰어가는 씁새를 보며 혀를 끌끌 찼다.

“잘들 혀봐. 내가 보기에는 오늘 하루 종일 얼음짱 파봐야 상채기두 안 날껴.”

승합차로 돌아온 씁새가 승합차의 히터를 잔뜩 올리고는 킬킬거렸다. 씁새의 말대로 세 놈이 열심히 끌과 망치로 얼음장을 깨고 팠지만, 얼음의 상태가 바위와도 같아서 상처 하나 제대로 남기질 못하는 중이었다.

“그냥 집이루 돌아가는 것이 나을 것인디.”

씁새가 따뜻한 승합차에서 심드렁한 얼굴로 얼음판 위에서 난리를 치고 있는 세 놈을 보며 중얼거렸다. 그리고 그때 씁새의 눈에 뒷좌석에 놓여있는 검은 비닐봉지가 들어왔다.

“이건 또 뭣이여?”

호기심 가득한 씁새가 비닐봉지를 풀어냈고, 그 안에 들어있는 물건을 보고는 눈이 번쩍 뜨였다. 소주와 초장, 그리고 마른 오징어였다.

“그랴, 잡놈덜은 얼음장이나 파고, 양반은 귀경이나 허문서 노는겨.”

씁새가 소주병을 따며 중얼거렸다.

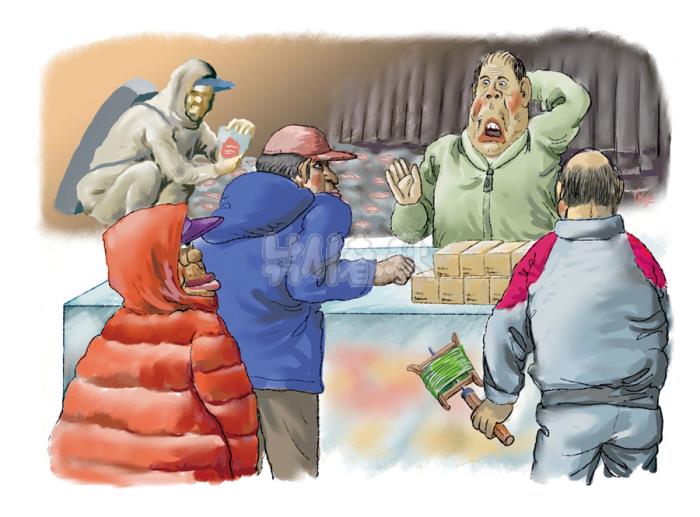

“뭐여? 이게 뭔 소리여?”

이마에 구슬땀이 맺히도록 얼음장을 파내던 호이장이 하던 일을 멈추며 귀를 기울였다.

“씁새여?”

총무놈과 회원놈도 하던 일을 멈추고는 노랫소리가 흘러나오는 승합차를 바라보았다.

“이놈덜아! 안주가 모지란다! 어여 잡아 오니라!”

승합차의 창문이 열리고 어느새 얼굴이 벌개진 씁새가 소리쳤다.

“저 개아들놈!”

호이장놈이 망치를 내던지고는 소리쳤다.

(계속)