(89화)

연재_낚시 꽁트 씁새

바캉스

동쪽 하늘로 또다시 마른번개가 번쩍였다. 어둑해지는 저수지가 하얗게 빛을 발했다.

“심상치 않은디….”

멀리서 울리는 천둥소리를 들으며 호이장놈이 중얼거렸다.

“마른 번개라니께. 비는 안 올 거니께 걱정을 말어.”

씁새가 낚싯대를 던지며 아무렇지 않은 목소리로 말했다.

“그래두 장마철인디… 우째 잘못 온 것 같어….”

호이장놈이 다시 걱정스러운 목소리로 말했다.

“밴댕이 소갈딱지 같은 놈. 자고로 모험이 없으면 대물도 없는겨. 이것저것 다 따지문 원제 낚시를 가겄어? 그러구 아무리 장마라두 소강상태라는 게 있는 벱이여! 그 틈을 타서 낚시를 댕기는 거여. 그러고 장마철이 괴기가 월등히 잘 잽히는 벱이여.”

씁새가 버럭 소리를 질렀다.

“지랄을 퍼대기로 허구 자빠졌네. 뭣이가 잽히야 그 따위 소리를 허지. 겨우 세 놈이서 메기 새끼 한 마리 잡아놓고 뭔 쓰잘데기 없는 소리여?”

총무놈이 미끼를 갈아 끼우며 말했다.

“부루조아, 지주의 아들놈. 낚시질 하려구 탈북한 당간부 자식, 인민들의 고혈을 빼서 낚시장비를 장만한 적색분자놈!”

씁새가 총무놈의 멋들어진 낚시복과 장비를 보며 소리쳤다.

총무놈은 이번에도 신상품으로 구입한 옷과 장비를 챙겨 입고 온 것이었다. 오죽하면 패션쇼하러 낚시를 다닌다고 할까. 녀석은 새 옷에 흙이라도 묻을까 조심스러운 몸짓으로 낚시를 하고 있었다. 먼지라도 묻으면 손가락으로 탁탁 털어내고 새로 구입한 낚싯대도 조심스럽게 휘두르는 중이었다.

“지랄! 나는 계백장군의 후예여. 논산 출생, 호국의 요람!”

총무놈이 씁새를 흘겨보며 대답했다.

“이 천박스러운 인민들아! 물괴기 입장에서 생각혀봐. 괴기가 딱 잽혔는디, 딱 보니께 자기를 잡아낸 낚시꾼이 지지리 궁상이여. 입성도 후져. 반대로 괴기가 딱 잽혔는디, 있는 집안의 낚시꾼이여. 입성도 좋아. 완전 까리해! 물괴기 입장에서 언놈에게 잽히는 게 좋겄어?”

총무놈이 계속해서 소리쳤다.

“간지 쩌는 새끼.”

씁새의 말이 떨어지기 무섭게 이번에는 가까이에서 번개가 번쩍였고, 곧이어 천둥소리가 지축을 울렸다. 저수지 사방이 하얗게 빛났다.

“아무래도 심상치 않은디… 아무래도 비가 퍼부을 것 같어.”

호이장놈이 갑자기 어두워지는 하늘을 올려다보며 중얼거렸다. 아니나 다를까! 호이장놈의 말이 떨어지기 무섭게 굵은 빗방울이 떨어지기 시작했다.

“워미! 지랄 났네. 지랄 났어.”

씁새가 부리나케 낚시장비를 거두며 호들갑을 떨었다.

“그러게 장마철에 뭔 낚시를 가냐고 했드만, 똥고집으로 가자고 가자고 지랄을 허드만, 이게 뭔 짓이여!”

호이장놈이 씁새를 보며 말했다.

“지나가는 비일 것이여. 틀림없어. 지나가는 비여.”

씁새가 장비를 거두어 높은 언덕으로 올려놓으며 중얼거렸다.

“옘병! 우쩌자구 배 타고 여기까정 기어들어온겨. 방아실 주차장 쪽에서 그냥 허자니께, 무신 바람이 불어서 배 타구 여길 들어온겨?”

총무놈도 장비를 언덕으로 올리고 우의로 덮으며 말했다. 녀석은 비싼 소품들과 캠핑용품이 들어있는 배낭을 둘러메고 있었다.

“지나가는 비라니께! 저 위쪽이루 원두막이 하나 있으니께 거기서 비나 피허다 보문 맑아질껴! 원두막이루 튀어!”

씁새가 우의를 입고는 산비탈의 원두막 쪽으로 달리며 소리쳤다. 그들이 낚시를 하는 골짜기 위로 완만한 산비탈이 이어져 있었고, 예전에는 수박밭이었던 곳에 방치된 원두막이 하나 서 있는 것을 씁새가 본 것이었다. 방치되었다고 하지만, 제법 튼튼하고 넓게 지어진 원두막이었다. 원두막을 향해 뛰는 세 놈의 머리 위로 계속해서 번개가 치고 천둥소리가 따라왔다. 원두막에 닿았을 때는 세 놈 모두 속옷까지 젖었다.

“아… 아무래두 지나가는 비는 아닌 것 같은디….”

원두막으로 올라선 호이장놈이 온몸을 달달 떨며 말했다. 억수같이 쏟아지는 비는 한 치 앞도 보이지 않을 정도였다.

“이… 이러다가… 가… 감기 걸리겄다… 부… 불이라도….”

총무놈이 부들부들 떨며 말했다.

“이놈들! 불을 피우란 말이다! 버너는 뒀다가 고물상에 팔아 처먹을 테냐?”

씁새가 소리치며 총무놈의 배낭을 뒤져 가스버너를 꺼냈다.

가스버너에 불이 붙고, 온기가 퍼지자 그제야 긴장이 풀리고 비에 젖은 몸이 녹는 듯했다. 원두막 천정에 랜턴을 달고 옴팡 젖은 몸으로 세 놈이 가스버너에 의지한 채 한동안 말이 없었다. 비는 그칠 줄 모르고 억수같이 퍼붓고 있었다. 결코 지나가는 비는 아니라는 듯, 번개가 쳤고, 뒤따라 천둥소리가 울렸다.

“우… 우덜 저녁은 먹어야 안 되겄어? 발써 저녁 8시여. 인자 낚시는 글렀는개벼.”

호이장놈이 힘없는 목소리로 말했다.

“아까 슈퍼서 산 라면은 워디 있어?”

씁새가 물었다.

“낚시하던 곳에. 비니루 봉다리에 들어있을 것인디?”

총무놈이 어두워 보이지도 않는 낚시자리를 쳐다보며 대답했다.

“그라문 그것을 가지구 올라왔어야지! 뭔 쓰잘 것 없는 배낭을 처메고 올라온겨?”

씁새가 총무놈의 엉덩이를 발로 차며 소리쳤다.

“개눔아! 그따위 몇 백 원짜리 라면이 중요혀? 이 배낭에 들어있는 장비들이 월맨 중 아는겨?”

총무놈이 같이 소리쳤다.

“다녀와!”

“이 개종자야! 이 빗속을 뚫고 우치키 다녀 오란겨? 미끄러져서 저수지루 빠지문 내 목숨을 네놈이 되돌려 놓을껴?”

“이 반동분자 새키! 낚시하려고 탈북하던 기백으로 다녀오란 말이다!”

“네놈을 즉결처형하고야 말겠다! 천박한 농노의 자식!”

그때였다. 씁새와 총무놈이 분기탱천해서 떠드는 와중에 호이장놈이 기겁을 하며 비명을 질렀다.

“으악! 지… 지… 지네!”

호이장놈이 랜턴으로 자신의 옆을 비추며 펄쩍 뛰었다. 녀석의 옆으로 보기에도 어마어마한 크기의 지네가 스멀스멀 지나가는 중이었다.

“잡아!”

씁새가 소리쳤다.

“뭘 잡아! 피해. 물리면 아조 개 되는겨!”

총무놈이 구석으로 도망치며 말했다.

“관절염에 특효약이여! 쐬주병에 잡아넣어!”

씁새는 자신이 나서지도 못하고 같이 구석으로 도망치며 소리만 고래고래 지를 뿐이었다. 그사이 엄청난 크기의 지네는 그들 중앙을 유유히 가로질러 원두막 끝으로 사라졌다.

“더… 더럽게 크다!”

호이장놈이 놀란 가슴을 쓰다듬으며 말했다. 그러나 지네만이 문제는 아니었다.

“우악! 이게 다 뭐여?”

호이장놈이 이번에는 원두막 천정을 비추며 소리를 질렀다. 원두막 천정으로 새까맣게 날벌레들이 붙어있고, 날아다니는 중이었다. 나방에 하루살이, 딱정벌레에 보기에도 흉측한 벌레들까지… 비를 피해 원두막으로 들어 온 것은 그들만이 아닌 것이었다. 더구나 켜 놓은 랜턴 불빛과 가스버너의 따뜻함 때문에 원두막 안은 벌레들의 집합장소처럼 되어 버렸다.

“이게 다 뭣이여?”

놀란 씁새가 중얼거리는 사이, 가스버너의 불꽃에 이끌린 날벌레들이 뛰어 들었고, 놈들이 타는 냄새와 소리가 원두막을 울렸다.

“흐미! 모기!”

이번에는 씁새가 얼굴과 팔을 두들기며 소리쳤다. 날벌레들의 습격에 이어 결국에는 모기들의 공습이 시작된 것이다. 악다구니로 달려드는 모기들 때문에 세 놈은 그저 허공에 열심히 손짓 발짓만 해댈 뿐이었다.

“모기약! 모기약!”

“그것도 저 아래 비니루 봉다리에!”

“탈북하던 기백으루 뛰어 갔다 와!”

“내 목숨을 네놈의 천박한 손에 맡기지 않으련다!”

“개 아들놈!”

온몸으로 달려드는 모기들 때문에 따갑고 가려운 것은 고사하고 정신이 멍할 지경이었다.

“예미랄! 죄다 태워 죽이고 말겠다!”

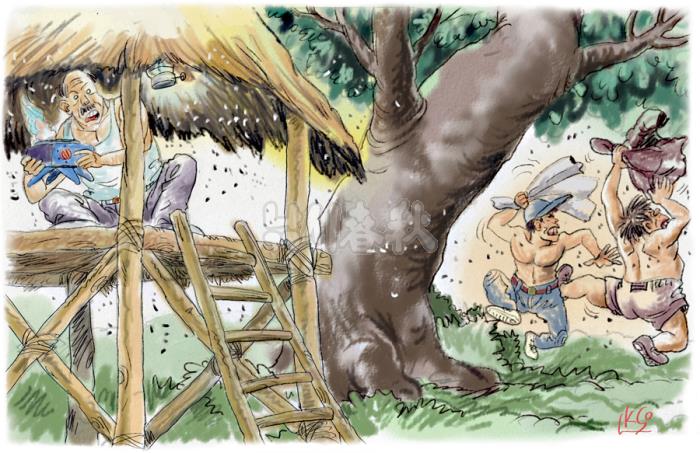

급기야는 호이장놈이 모기들을 몰살하겠다며 가스버너를 들고는 사방으로 휘둘러대기 시작했다. 그러나 가스불에 타 죽는 것은 애꿎은 날벌레들뿐이었다. 모기들은 가스불을 피해 맹렬히 달려들고 있었다. 웬만한 옷은 가볍게 꿰뚫으며 악다구니처럼 모기떼들이 덤벼들었다. 귓가에는 모기들의 앵앵거리는 날갯짓이 천둥소리보다 크게 들려왔다.

“아하하하!”

갑자기 총무놈이 원두막을 뛰어 내려가더니 옷을 벗기 시작했다.

“뭐여? 저 놈은 왜 저 지랄이여?”

열심히 가스버너를 휘두르던 호이장놈이 총무놈을 보며 물었다.

“냅둬! 저 놈은 비 처맞고 개처럼 뛰어 다니는 거 좋아해.”

씁새도 주섬주섬 옷을 벗으며 말했다. 괴물은 한강에만 사는 것이 아니다. 대청댐의 어느 구석에도 괴물은 산다. 억수같이 쏟아지는 비를 맞으며 두 녀석이 머리에 랜턴을 두르고 알몸으로 미친 듯이 춤을 추고 있었고, 원두막 위에는 웬 미친 녀석이 가스불을 들고 춤을 추고 있었다.

간간이 떨어지는 벼락과 천둥소리, 랜턴 불빛, 가스 불빛이 대청댐의 깊은 골짜기를 이리저리 비추고 있었다. 그리고… 헐벗은 놈들의 미친 춤사위는 밤을 꼬박 새우며 이어졌다.

“하얗게 불태웠어….”

아침이 되어도 그치지 않는 빗줄기를 보며 벌거벗은 채로 씁새가 원두막 위에 누워 중얼거렸다. (끝)